疼痛来袭:日常活动的困扰

拇外翻带来的疼痛是患者常感受到的不适。初期,疼痛往往较为轻微,多为隐痛,在长时间行走、站立后会加重,经过休息则可得到一定缓解。随着病情的进展,疼痛的范围会逐渐扩大,从开始的拇趾关节处,蔓延至整个脚趾及足底。疼痛程度也会愈发明显,甚至在夜间休息时也会发作,影响患者的睡眠质量。这不仅限制了患者的日常活动,如散步、逛街等,还对运动能力造成影响,像跑步、跳跃等运动更是难以进行。疼痛产生的主要原因是拇外翻导致大脚趾跖趾关节内侧压力增大,引发炎症,同时拇跖趾关节长期处于不正常状态,也容易诱发骨关节炎,进一步加重疼痛。

穿鞋难题:美丽与舒适难并存

由于拇趾的畸形,穿鞋对于拇外翻患者来说成了一件棘手的事情。鞋头较窄的鞋子,会对拇趾和跖趾关节造成强烈的压迫,导致局部疼痛、红肿。为了缓解这种不适,患者常常不得不选择尺码偏大、鞋头宽松的鞋子。即便如此,在行走过程中,仍难以避免疼痛。这种穿鞋的困扰影响了患者的生活便利性,原本简单的挑选鞋子行为,变得困难重重,许多时尚的鞋子款式也只能望而却步。而且,不合适的鞋子还会进一步加重拇外翻的病情,形成恶性循环。

足部功能受限:影响身体整体平衡

随着拇外翻病情的持续发展,足部的生物力学发生改变,足弓塌陷的可能性增加。这会导致患者行走时重心偏移,整个下肢力线受到影响。久而久之,膝关节、髋关节也可能受到牵连,出现疼痛症状。患者的步伐会变小,行走速度减慢,上下楼梯变得困难。在较严重的情况下,甚至无法长时间行走或站立,降低生活质量和工作效率。足部作为身体的支撑基础,其功能受限会引发一系列连锁反应,影响身体的整体平衡和正常活动。

关节炎症状:关节的“抗议”

长期的拇外翻使得大脚趾跖趾关节反复受到摩擦,受力不均,这极易引发关节炎。此时,关节会出现肿胀、发热的症状,在活动时还能听到摩擦音。随着关节炎的发展,关节逐渐变形僵硬,患者会明显感觉到大脚趾关节的灵活性降低,部分活动能力丧失。关节炎不仅增加了应对的难度,还可能给患者带来长期的健康影响,对患者的身心健康造成打击。所以,对于拇外翻患者来说,早期关注和处理,预防关节炎的发生至关重要。

拇外翻带来的不适远不止脚趾变形这么简单,从疼痛到足部功能受限,再到关节炎等问题,都会对生活产生明显影响。如果发现有拇外翻的迹象,及时关注并采取相应措施,能更好地缓解症状,阻止病情进一步发展。

文章三:穿对鞋、用对力:日常防护拇外翻的关键细节

拇外翻防护:选鞋、姿势与锻炼的关键细节

日常护好脚趾:拇外翻的穿鞋与发力技巧

选择合适的鞋子:给足部舒适空间

鞋子在日常防护拇外翻中起着关键作用。首先要避免穿高跟鞋,鞋跟过高会使身体重心前移,足部前端承受的压力增大,拇趾被迫向外偏移。数据显示,长期穿高跟鞋的人群,拇外翻的发病概率相对较高。尖头鞋同样是足部健康的“大敌”,其过窄的鞋头会挤压拇趾,限制拇趾的正常活动空间。应选择鞋头宽敞、舒适的平底鞋,让脚趾能够自由伸展。例如运动鞋、休闲鞋等,这类鞋子能够为足部提供良好的支撑,减少对拇趾的挤压。同时,要注意鞋子的尺码,过大或过小都不利于足部健康,合适的尺码能确保行走时足部受力均匀。对于已经有拇外翻倾向的人,还可以选择专门的拇外翻矫正鞋,帮助调整足部受力,缓解拇外翻症状。

纠正行走姿势:减轻足部压力

正确的行走姿势有助于减轻足部压力,防护拇外翻。行走时,应保持身体挺直,双眼平视前方,避免弯腰驼背。步伐适中,不要过大或过小,过大的步伐会增加足部的冲击力,过小则会使行走效率低下,且容易导致足部受力不均。脚掌着地时,要均匀受力,避免重心过度偏向内侧或外侧。有些人在行走时习惯用脚尖或脚跟先着地,这会使足部局部承受过大压力,长期下来,可能影响足部骨骼结构,增加拇外翻风险。可以通过在平坦的地面上赤足行走,感受正确的脚掌着地方式,逐渐纠正不良行走习惯。此外,行走过程中,脚趾应自然舒展,不要过度蜷缩,这样能更好地发挥足部的缓冲作用,保护拇趾关节。

足部锻炼:增强肌肉力量

适当的足部锻炼能够增强足部肌肉力量,维持足部关节的稳定性,对防护拇外翻大有裨益。比如脚趾抓物练习,准备一些如毛巾、小珠子等物品,坐在椅子上,将这些物品放在地上,用脚趾尝试抓取,每次练习1015分钟,每天进行23次。这个练习可以锻炼脚趾的肌肉力量,增强其对足部的支撑能力。还有足弓拉伸练习,双脚站立与肩同宽,将双脚的前脚掌踩在一块木板上,后脚跟慢慢下沉,感受足弓的拉伸,保持1530秒,重复1015次。足弓得到良好的锻炼,能更好地维持足部的正常结构,减轻拇趾的压力。另外,踮脚尖练习也很有效,双脚并拢,缓慢踮起脚尖,尽量抬高,然后缓慢放下,重复进行2030次。这些简单的足部锻炼,无需特殊场地和器材,随时随地都能进行,长期坚持,能提升足部健康水平。

控制体重:减少足部负担

体重过重会给足部带来额外的负担,增加拇外翻的发病几率。身体的重量结果都会集中于脚趾负重区,体重越大,足拇趾受到的压力就越大,畸形进展可能越快。因此,保持合理的体重对于防护拇外翻至关重要。通过合理饮食和适当运动来控制体重,饮食上,减少高热量、高脂肪、高糖分食物的摄入,多吃蔬菜、水果、等富含膳食纤维的食物,保证营养均衡。运动方面,可以选择适合自己的有氧运动,如慢跑、游泳、骑自行车等,每周坚持进行至少150分钟的中等强度有氧运动。同时,结合一些力量训练,增强肌肉力量,提高基础代谢率,帮助消耗多余热量。将体重控制在正常范围内,能减轻足部压力,降低拇外翻发生的风险。

日常防护拇外翻需要从穿对鞋、用对力等多个关键细节入手,选择合适的鞋子、纠正行走姿势、进行足部锻炼以及控制体重,这些简单的措施,长期坚持下来,能够为足部健康保驾护航,减少拇外翻的困扰。

文章四:足部结构为什么脚会“变形”?拇外翻背后的几个关键原因

脚为何会“变形”?拇外翻的四大关键原因

拇外翻的成因:从足部结构到负重不当的解析

异常:先天的薄弱环节

足部骨骼与关节的先天结构异常,是拇外翻发生的重要内在因素。正常情况下,大脚趾跖骨与拇趾的连接应保持相对笔直,而当大脚趾跖骨存在内翻现象时,就像地基倾斜,会导致拇趾在日常活动中逐渐向外偏移。此外,跖骨头形态异常也会增加风险,比如大脚趾跖骨头呈圆形而非正常的方形,使得关节稳定性下降,容易在受力时发生错位。这种结构异常可能在青少年时期就已显现,随着年龄增长和足部使用频率增加,拇外翻的症状会逐渐明显。对于足部结构存在先天异常的人群,从小关注足部发育,避免过度负重,能在一定程度上延缓或减轻拇外翻的发展。

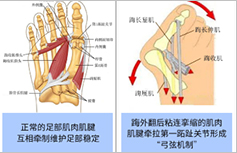

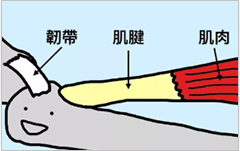

肌肉韧带松弛:支撑力的减弱

肌肉与韧带是维持足部稳定的重要结构,当它们出现松弛时,对拇趾的约束力会下降,进而引发拇外翻。女性在更年期前后,由于体内激素水平变化,韧带弹性会逐渐降低,肌肉力量也会减弱,这也是女性拇外翻发病率高于男性的原因之一。长期缺乏运动的人群,足部肌肉会因废用而萎缩,韧带的紧张度也会下降,使得足部在承受身体重量时,难以维持正常的解剖位置。通过针对性的足部肌肉训练,如抓毛巾、踮脚尖等动作,能增强肌肉力量和韧带弹性,为足部提供更稳定的支撑,降低拇外翻的发病可能。

长期负重不当:后天的累积损伤

长期保持不当的负重方式,会让足部持续承受异常压力,逐渐诱发拇外翻。从事重体力劳动的人群,由于长期搬运重物,足部需要承担远大于日常的重量,大脚趾跖趾关节反复受到过度挤压和摩擦,容易导致关节囊和韧带损伤,进而引发拇趾外翻。肥胖人群也面临类似问题,额外的体重会增加足部的负担,使拇趾在行走和站立时承受更大的压力,加速关节和韧带的退变。此外,长期穿不合脚的鞋子进行高强度运动,如穿窄头鞋跑步,会让足部在运动中的受力更加紊乱,进一步加重拇外翻的程度。合理安排负重活动,控制体重,能有效减少足部的累积损伤。

神经肌肉疾病:间接的影响因素

某些神经肌肉疾病会通过影响足部的神经控制和肌肉力量,间接导致拇外翻。例如,脑瘫患者由于中枢神经系统受损,足部肌肉会出现张力异常,部分肌肉过度紧张,部分则松弛无力,这种肌力失衡会使拇趾受到异常牵拉,逐渐出现外翻畸形。脊髓灰质炎后遗症患者,也可能因足部肌肉麻痹或力量减弱,无法维持正常的足部结构,进而引发拇外翻。对于患有这类疾病的人群,除了积极治疗原发病,还需通过佩戴矫形器具、进行康复训练等方式,调整足部受力,预防拇外翻的发生和发展。

脚的“变形”是多种因素共同作用的结果,先天的足部结构异常、肌肉韧带松弛,加上后天的负重不当和神经肌肉疾病的影响,都会让拇外翻有可乘之机。了解这些关键原因,能帮助我们更有针对性地做好预防和处理措施,保护足部健康。

90%拇外翻患者还关注以下问题

90%拇外翻患者还关注以下问题

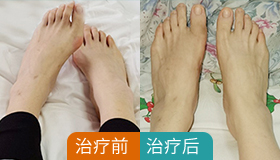

影像记录下她们矫形后的瞬间

影像记录下她们矫形后的瞬间

提供一个全方位的康复环境

提供一个全方位的康复环境