鞋子是足部的“第二层皮肤”,合适的鞋子能保护足部、缓解压力,而不合适的鞋子则可能带来不适。但对于部分人群来说,穿鞋困难并非鞋子的问题,而是足部结构发生了改变——其中,拇外翻导致的足前掌变形是常见原因之一。这种变形会使足前掌的宽度增加、形态改变,让原本合脚的鞋子变得紧绷、挤压,甚至无法穿戴,这不仅影响日常生活的便利性,更是身体发出的健康警示:足部的结构已经出现异常,需要及时关注和处理。

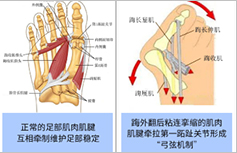

拇外翻导致的足前掌变形主要体现在三个方面。一是宽度增加:正常情况下,足前掌的宽度(大脚趾跖骨头到第五跖骨头的距离)约为8-10厘米,而拇外翻时,大脚趾跖骨头向内侧突出,会使足前掌的内侧宽度增加1-2厘米,同时大脚趾向外侧偏移,又会占据第二趾的空间,导致足前掌整体变宽。这种宽度的改变会使鞋头狭窄的鞋子无法穿上,即使勉强穿上,也会在突出部位产生明显的挤压感。

二是形态不规则:大脚趾跖骨头的突出会在足前掌内侧形成一个骨性隆起,这个隆起在穿鞋时会与鞋面直接摩擦,导致疼痛;同时,大脚趾的外翻会使足前掌的内侧缘变得不平整,鞋内的压力分布也会随之改变,形成局部的“压力点”。这种不规则的形态会让鞋子在穿戴时出现“卡壳”现象,即某个部位特别紧,而其他部位相对宽松,无法形成均匀的贴合。

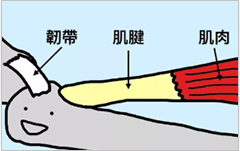

三是跖趾关节活动受限:拇外翻会导致大脚趾跖趾关节的炎症和僵硬,使关节的屈伸活动范围减小。正常情况下,穿鞋时脚趾需要一定的活动空间来适应鞋子的形状,而关节活动受限后,脚趾无法灵活调整位置,会进一步加重穿鞋时的不适。尤其是穿需要系鞋带或有松紧带的鞋子时,拉紧鞋带的动作会直接压迫僵硬的关节,引发剧烈疼痛。

穿鞋困难作为一种“显性警示”,其背后隐藏着更深层的健康风险。足前掌的变形会使行走时的受力更加不均,加速足底老茧、鸡眼的形成;长期穿不合脚的鞋子(如为了穿上鞋而选择过小的尺码)会进一步挤压足前掌,加重拇外翻的程度;而因穿鞋困难而减少外出活动,则会导致足部肌肉萎缩,关节僵硬加剧,形成“活动减少-功能退化-更难穿鞋”的恶性循环。

应对这种警示的关键在于“针对性调整”。选择鞋头宽松、鞋面柔软、有足够深度的鞋子,避免对足前掌的挤压;鞋跟高度以2-3厘米为宜,过高会增加前掌压力,过低则缺乏支撑;鞋底应具有一定的弹性,能缓冲行走时的冲击力。同时,积极采取措施矫正拇外翻,如使用拇外翻矫正器、进行足部功能锻炼等,改善足前掌的变形,恢复穿鞋的舒适度。

穿鞋困难看似是生活中的小麻烦,实则是拇外翻导致足前掌变形的重要信号。正视这种警示,及时调整穿鞋习惯并处理足部结构异常,才能让鞋子重新成为足部的保护屏障,而非负担,让每一步行走都轻松自在。

90%拇外翻患者还关注以下问题

90%拇外翻患者还关注以下问题

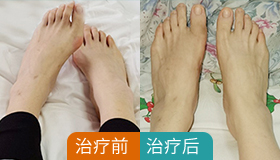

影像记录下她们矫形后的瞬间

影像记录下她们矫形后的瞬间

提供一个全方位的康复环境

提供一个全方位的康复环境