在拇外翻的诸多伴随症状中,第二趾的向上隆起是一种常见却容易被忽视的现象。这种隆起并非独立的病变,而是身体为了应对大脚趾外翻后出现的“代偿效应”——当大脚趾因变形无法正常发挥功能时,第二趾会被迫承担额外的任务,长期的异常受力使其逐渐向上翘起,形成独特的形态改变。理解这种代偿效应的发生机制,能帮助我们更多维度地认识拇外翻对足部整体结构的影响。

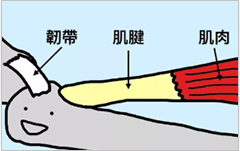

第二趾向上隆起的直接原因是大脚趾外翻占据了其空间。正常情况下,五个脚趾在足前掌呈自然排列,大脚趾位于内侧,第二趾紧邻其外侧,两者之间有足够的间隙。当大脚趾向外侧外翻时,会逐渐挤压第二趾的空间,就像排队时前面的人突然插队,后面的人会被迫向外或向上避让。第二趾在大脚趾的持续挤压下,无法保持正常的平放姿势,只能向上翘起以避开压力,久而久之,关节囊和韧带会因长期牵拉而松弛,使这种隆起成为固定的形态。

更深层的原因是受力负荷的转移。大脚趾在行走中承担着重要的蹬地功能,当拇外翻导致其功能减弱时,原本由大脚趾承担的力量会向第二趾转移。第二趾在正常情况下并不适合承受过大的负荷,其关节结构和肌肉力量都弱于大脚趾。在额外的压力和摩擦力作用下,第二趾的跖趾关节会出现慢性损伤,关节囊增厚,甚至出现骨性增生,进一步推动脚趾向上隆起。这种“负荷转移”就像让小马拉大车,长期下来必然导致结构的损伤。

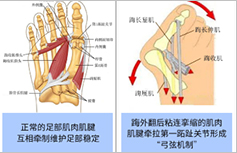

代偿效应还与肌肉力量失衡有关。足部的内在肌群(如蚓状肌、骨间肌)负责维持脚趾的正常姿势,这些肌肉相互配合,使脚趾既能并拢又能分开。拇外翻时,大脚趾的拇收肌过度紧张,会牵拉第二趾的肌肉向外侧偏移,同时第二趾的伸肌(如趾长伸肌)因需要对抗挤压而持续收缩,导致肌肉力量失衡。伸肌的过度收缩会将第二趾向上拉起,而屈肌力量相对不足,无法将其拉回原位,结果形成向上隆起的状态。

第二趾的隆起会进一步加重足部的功能障碍。隆起的第二趾会与鞋面摩擦,形成鸡眼或溃疡,增加疼痛;同时,它会挤压第三、四趾,可能引发连锁性的脚趾变形(如锤状趾);此外,第二趾的异常位置会改变足前掌的受力点,使步态更加不稳,形成恶性循环。临床数据显示,约60%的中重度拇外翻患者会出现第二趾隆起,且这种情况会使治疗难度显著增加。

改善第二趾的代偿性隆起,关键在于解决“核心问题”——矫正拇外翻。通过佩戴拇外翻矫正器,逐渐将大脚趾拉回正常位置,减少对第二趾的挤压;同时,加强第二趾周围肌肉的训练(如用第二趾抓小物体),增强其控制能力,帮助恢复正常姿势。对于已经出现固定隆起的患者,在矫正拇外翻的基础上,可在医生指导下使用脚趾分离器,缓解脚趾间的挤压,为关节囊和韧带的恢复创造条件。

第二趾的向上隆起是身体应对拇外翻的“无奈之举”,它提醒我们足部的结构是相互关联的,一个部位的异常必然会影响其他部位的功能。关注这种代偿效应,及时矫正拇外翻,才能让每个脚趾都回到正常的位置,共同承担足部的功能,维持足部的健康与平衡。

90%拇外翻患者还关注以下问题

90%拇外翻患者还关注以下问题

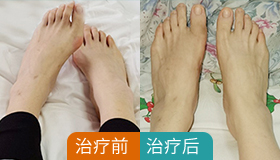

影像记录下她们矫形后的瞬间

影像记录下她们矫形后的瞬间

提供一个全方位的康复环境

提供一个全方位的康复环境