步态是人体行走时的“动态印记”,它由一系列协调的动作组成,包括足跟着地、足掌支撑、足尖蹬地等环节,每个环节的细微变化都能反映身体的平衡与协调能力。当大脚趾出现外翻(即拇外翻)时,这种动态印记会在不知不觉中发生改变——步态的调整起初是身体为了避开疼痛的“代偿行为”,但长期下来,会形成新的行走模式,不仅影响足部的功能,还可能累及下肢甚至整个身体的力学平衡。了解这种悄悄发生的改变,能帮助我们更多维度地认识拇外翻的影响。

大脚趾外翻首先会改变足跟着地的方式。正常情况下,足跟着地时,足跟外侧先接触地面,然后逐渐过渡到整只脚,这个过程能缓冲行走时的冲击力。但拇外翻患者因大脚趾跖趾关节疼痛,会不自觉地将重心偏向足外侧,使足跟着地时外侧的压力增大,内侧几乎不参与承重。这种“偏外侧着地”的方式会改变下肢的力线,使膝关节和髋关节在行走时出现轻微的扭转,长期下来,可能引发膝关节外侧疼痛或髋关节不适。

足掌支撑阶段的改变更为明显。正常行走时,足掌支撑期,前脚掌会均匀受力,大脚趾在这个阶段会自然伸展,为下一步的蹬地做准备。但拇外翻患者的大脚趾无法正常伸展,大脚趾跖骨头内侧的突出会与鞋子摩擦产生疼痛,身体为了避免疼痛,会缩短足掌支撑的时间,或减少前脚掌的承重面积,仅用足外侧和足跟完成支撑。这种“支撑不足”会使身体的平衡受到影响,行走时容易出现摇晃,增加跌倒的风险。

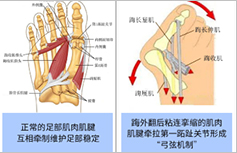

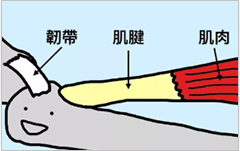

足尖蹬地环节的异常是步态改变的核心。蹬地是行走的“推进阶段”,正常情况下,大脚趾会发力蹬地,将身体向前推送,这个动作主要依靠拇展肌等肌群的收缩。拇外翻时,大脚趾向外侧偏移,拇展肌力量减弱,无法完成有效的蹬地动作,身体会被迫依赖第二、三脚趾发力,形成“外侧蹬地”模式。这种模式会使前脚掌外侧的压力增大,导致第二、三跖骨头下方出现老茧或鸡眼,同时因推进力不足,行走速度会变慢,步幅会缩短,让人感觉“走不快、走不远”。

步态改变还会影响躯干的稳定性。为了弥补足部推进力的不足,身体会通过增加躯干的前倾角度来辅助前行,这会使腰部肌肉长期处于紧张状态,可能引发腰痛;同时,为了维持平衡,双臂的摆动幅度会增大,或出现头部前倾的姿势,久而久之,会导致颈肩酸痛。临床观察发现,长期拇外翻患者中,约25%会出现不同程度的腰背痛,这与步态改变引发的连锁反应密切相关。

矫正步态的关键在于恢复大脚趾的正常功能。通过佩戴拇外翻矫正器,逐渐调整大脚趾的位置,增强拇展肌的力量(如通过抓毛巾等训练),能改善蹬地无力的问题;选择鞋头宽松的鞋子,减少足掌支撑时的疼痛,帮助恢复正常的着地方式。此外,有意识地调整行走姿势,提醒自己足跟着地时均匀受力,足尖蹬地时尽量让大脚趾参与,也能逐渐纠正代偿性的步态模式。

步态的悄悄改变是身体应对拇外翻的“被动适应”,但这种适应往往以牺牲其他部位的健康为代价。关注行走时的细微变化,及时处理拇外翻,才能让步态回归自然,让每一步行走都既高效又舒适。

90%拇外翻患者还关注以下问题

90%拇外翻患者还关注以下问题

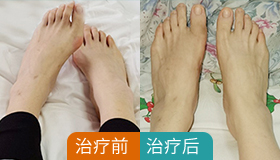

影像记录下她们矫形后的瞬间

影像记录下她们矫形后的瞬间

提供一个全方位的康复环境

提供一个全方位的康复环境