从人类进化的历程来看,足部的形态始终在适应环境的过程中发生着微妙变化。在漫长的赤脚时代,我们的祖先依靠双脚在自然地面上行走、奔跑、攀爬,足部为了适应复杂的地形,进化出了宽大的前脚掌、厚实的足底脂肪垫和强健的足弓,这些结构不仅能分散压力,还能提供足够的灵活性和稳定性。然而,随着文明的发展,尤其是窄鞋文化的兴起,人类的足型开始朝着另一个方向演变,而拇外翻便是这种演变过程中难以避免的“代价”之一。

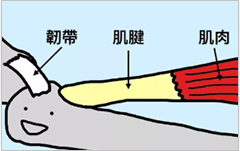

赤脚行走时,足部处于自然放松的状态:脚趾可以自由伸展,前脚掌能够均匀受力,足底肌群在与地面的直接接触中得到充分锻炼。考古学研究发现,远古人类的足部化石中,极少出现拇外翻的迹象,大脚趾跖骨与大脚趾的角度几乎都处于正常范围。这是因为在自然状态下,足部的骨骼、韧带和肌肉始终处于“功能性平衡”中,即使长期活动,也不易出现结构性变形。

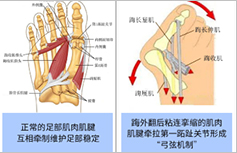

窄鞋文化的出现打破了这种平衡。为了追求美观或适应特定的社会需求,人类逐渐开始穿着包裹性强、鞋头狭窄的鞋子。这种鞋子在保护足部免受外界伤害的同时,也限制了脚趾的自然活动:鞋头的挤压会迫使大脚趾向外侧倾斜,大脚趾跖骨则被推向内侧,长期下来,关节周围的韧带和肌肉会逐渐适应这种“异常位置”,甚至发生纤维化,使变形固定下来。有研究显示,长期穿窄鞋的人群,拇外翻的发生率是赤脚人群的3-5倍,且鞋头越窄、鞋跟越高,风险越高。

更值得关注的是,这种足型演变具有“代际传递”的特点。当一代人长期穿着窄鞋,足部骨骼在生长发育过程中会逐渐适应这种挤压,其子女的足部结构可能会继承这种“适应性改变”——比如前脚掌宽度变窄、脚趾排列更紧凑,使他们在出生时就比祖先的足部更“脆弱”,在同样的穿鞋习惯下,更容易发生拇外翻。这种演变并非一蹴而就,而是经过数百年甚至上千年的累积,才逐渐显现出明显的差异。

窄鞋文化带来的足型改变,本质上是足部功能与美观需求之间的矛盾。鞋子的发明本是为了保护足部,但过度追求形态上的“精致”,却牺牲了足部的自然功能。如今,越来越多的人开始意识到自然足型的重要性,“宽鞋头”“赤足鞋”等概念的兴起,正是对这种演变代价的反思与修正。

从赤脚到穿鞋,人类的足部形态适应了文明的进步,却也付出了健康的代价。拇外翻的高发提醒我们:在追求美观与便利的同时,更应尊重足部的自然结构与功能。选择符合足部生理特点的鞋子,适当让双脚在安心的环境下“回归自然”,才能在文明与健康之间找到平衡,减少足型演变带来的负面影响。

90%拇外翻患者还关注以下问题

90%拇外翻患者还关注以下问题

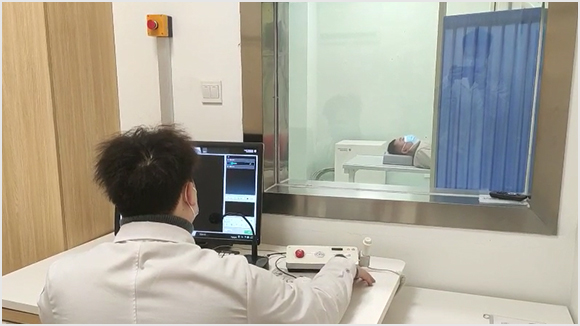

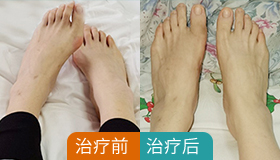

影像记录下她们矫形后的瞬间

影像记录下她们矫形后的瞬间

提供一个全方位的康复环境

提供一个全方位的康复环境