在探讨拇外翻的成因时,人们往往更关注后天习惯的影响,却容易忽略先天结构因素的作用。事实上,部分人群的拇外翻与先天足部结构的“脆弱性”密切相关——这种脆弱并非指骨骼本身的质量问题,而是指足部骨骼、韧带或肌肉的先天形态与排列方式,使其比常人更易受到外界压力的影响,进而引发脚趾变形。了解这种先天因素的作用机制,能帮助我们更多维度地认识拇外翻的发生逻辑。

先天结构脆弱的表现是多方面的。从骨骼结构来看,大脚趾跖骨与跖骨基底的连接角度若先天偏大(医学上称为跖骨间角增大),会使大脚趾跖骨本身就存在向内侧倾斜的趋势,就像地基本身就有倾斜角度,后期再叠加压力,更容易导致整体结构偏移。此外,跖趾关节的关节面形态也很关键:若关节面先天发育不平整,或大脚趾跖骨头内侧存在骨性突起,会使关节在活动时受力不均,长期摩擦和挤压下,便可能诱发拇外翻。

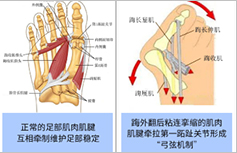

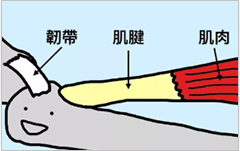

韧带的先天松弛也是重要诱因。足部的韧带如同连接骨骼的“弹性绳索”,负责维持关节的稳定性。部分人群因先天结缔组织发育特点,韧带的弹性和韧性较弱,尤其是大脚趾跖趾关节周围的内侧韧带(如内侧关节囊),在日常行走或站立时,难以抵抗来自外侧的拉力,久而久之,关节就会逐渐向外侧移位。这种韧带松弛具有一定的遗传性,因此在一些家族中,拇外翻往往呈现“聚集现象”。

肌肉力量的先天差异也不容忽视。足底的内在肌群是维持脚趾正常位置的“动力系统”,若先天拇展肌(负责将大脚趾向外拉的肌肉)发育薄弱,而拇收肌(负责将大脚趾向内拉的肌肉)相对强壮,就会形成力量失衡的“先天基础”。即使在没有后天不良因素影响的情况下,这种肌肉力量的“先天不对等”也可能随着年龄增长逐渐显现,导致大脚趾慢慢向外侧倾斜。

需要强调的是,先天结构脆弱并非一定会导致拇外翻,它更像是一种“易感因素”。就像先天皮肤较薄的人更容易晒伤一样,这类人群在面对后天压力(如穿窄鞋、长期站立)时,发生拇外翻的风险会显著升高。反之,若能及时规避不良诱因,加强足部保护,即使存在先天结构脆弱,也能有效延缓或避免变形的发生。

对于有家族拇外翻史或自查发现足部结构存在先天差异的人群,早期预防尤为重要。青少年时期可通过足部功能锻炼增强肌肉力量,成年后选择宽松、有支撑性的鞋子,减少关节压力。若已出现轻度变形,及时佩戴矫形器具,能帮助对抗先天结构带来的“倾向性”,降低病情进展的速度。

先天结构脆弱是拇外翻发生的“潜在土壤”,但后天的养护方式才是决定是否“生根发芽”的关键。正视这种先天因素,采取科学的预防和处理措施,才能让双脚在先天条件的基础上,较大限度地保持健康与稳定。

90%拇外翻患者还关注以下问题

90%拇外翻患者还关注以下问题

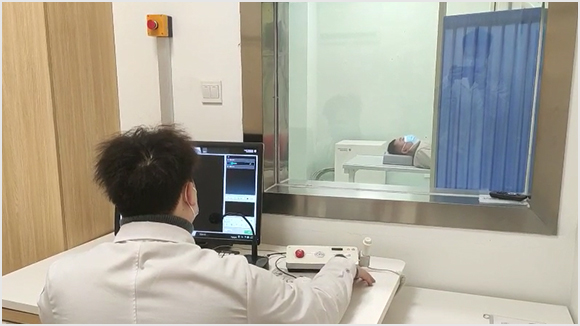

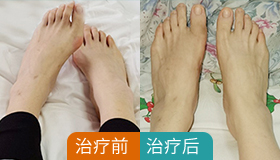

影像记录下她们矫形后的瞬间

影像记录下她们矫形后的瞬间

提供一个全方位的康复环境

提供一个全方位的康复环境