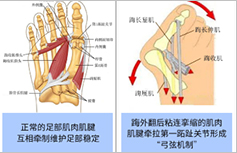

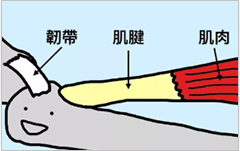

轻度拇外翻的角度通常在 15°-20° 之间。此时,大脚趾向小脚趾方向的倾斜程度较轻,拇趾关节处可能只有轻微的隆起,也就是我们常说的拇囊炎雏形。在这个阶段,足部可能没有明显的疼痛症状,或者只是在长时间行走、穿不合适的鞋子后出现轻微的酸胀感。从外观上看,足部形态变化不明显,很多人容易忽视这个阶段的异常。但通过自测发现角度异常后,及时采取干预措施,如更换宽松舒适的鞋子、进行足部肌肉锻炼等,能够有效延缓病情发展。

中度拇外翻的角度一般在 20°-40° 之间。随着角度的增大,大脚趾的倾斜程度更加明显,可能会挤压到第二脚趾,导致第二脚趾向上翘起或出现重叠现象。拇趾关节处的隆起更加突出,行走时与鞋子的摩擦加剧,容易出现局部皮肤发红、疼痛等症状。这个阶段的疼痛可能会比轻度时更加频繁,在行走一段距离后就会出现明显的不适感。通过自测发现角度处于这个范围时,除了日常护理外,还可以在医生的指导下使用拇外翻矫正器等辅助工具,帮助调整脚趾位置,减轻症状。

重度拇外翻的角度通常超过 40°。此时,大脚趾的倾斜已经非常严重,可能会与第二脚趾严重重叠或交叉,足部形态发生明显改变。拇趾关节处的隆起巨大,疼痛症状也会非常明显,严重影响行走和日常生活。由于长期的足部结构异常,还可能引发其他足部问题,如鸡眼、胼胝等并发症。这个阶段通过自测能够清晰地发现角度异常,此时应及时就医,由专业医生评估病情,制定合适的治疗方案,必要时可能需要进行手术干预。

需要注意的是,自测结果只能作为初步判断的参考,不能替代专业医生的诊断。在自测过程中,要确保测量方法的准确性,若对测量结果存在疑问或发现角度异常,应及时到医院进行专业检查。同时,无论自测结果如何,都要养成良好的足部护理习惯,避免长时间穿不合适的鞋子,定期关注足部形态和感受的变化。

足部的健康与我们的日常生活息息相关,拇外翻角度的变化是足部发出的重要信号。通过简单的自测了解拇外翻的轻重程度,及时采取相应的措施,能够有效维护足部健康,提高生活质量。让我们重视足部的细微变化,做好足部健康管理,让双脚始终保持良好的状态。

90%拇外翻患者还关注以下问题

90%拇外翻患者还关注以下问题

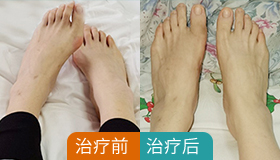

影像记录下她们矫形后的瞬间

影像记录下她们矫形后的瞬间

提供一个全方位的康复环境

提供一个全方位的康复环境