足弓塌陷如何"逼走"大拇指?

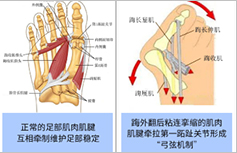

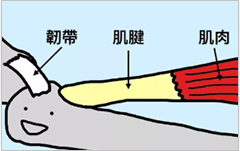

美国足踝外科协会的研究揭示了一个惊人数据:高达72%的扁平足患者伴随不同程度的拇外翻。当足内侧纵弓失去正常弧度,足部在承重时会出现"多米诺骨牌效应":足底筋膜过度拉伸导致前足外展,第一跖骨被迫向内侧旋转,原本笔直的大拇指在持续挤压下逐渐偏移,形成典型的拇外翻畸形。

更值得警惕的是,这种结构改变并非单向影响。拇外翻发生后,拇指跖趾关节的异常受力会进一步加剧足弓负担,形成恶性循环。北京协和医院足踝外科团队通过3D步态分析发现,拇外翻患者的足弓在行走时额外承受23%的压力,长期累积将加速足弓塌陷进程。

穿错鞋子竟是幕后推手?

更隐蔽的威胁来自鞋垫硬度。过软的鞋垫无法提供足弓支撑,过硬的材质则加剧局部压力。推荐的"3cm弹性临界值"指出,鞋垫中部应具备3厘米垂直压缩形变能力,才能同时实现支撑与缓冲的微妙平衡。

重建足弓:比手术更重要的预防策略

在东京大学医学院的足踝康复中心,患者们正在通过"短足训练"重塑足弓弹性。这种源自芭蕾舞训练的疗法,通过趾尖抓地同时脚跟抬起的动作,激活足底深层肌群,6周训练可使足弓高度平均恢复15%。更简易的家庭方案包括使用足弓支撑鞋垫,其特有的三点力学设计能将前足压力分散22%。

预防拇外翻的关键在于打破"静力学恶性循环"。每天15分钟的足趾分离训练,配合选择鞋头宽裕度超过1.5厘米的鞋履,能有效降低发病率。当我们在商场试穿新鞋时,不妨将拇指轻轻外推,若鞋面出现明显褶皱,这便是足弓健康发出的预警信号。

足部结构如同精密钟表,每个关节的偏移都可能引发连锁破坏。理解足弓与拇外翻的共生关系,不仅需要医学知识的支撑,更需要我们在日常生活中重新审视脚下的每一寸空间——毕竟,健康的步态始于对双脚最细微的关怀。

90%拇外翻患者还关注以下问题

90%拇外翻患者还关注以下问题

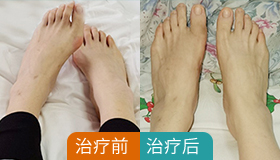

影像记录下她们矫形后的瞬间

影像记录下她们矫形后的瞬间

提供一个全方位的康复环境

提供一个全方位的康复环境