一、识别早期信号:疼痛不是唯一指标

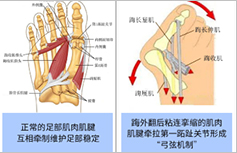

资料中提到的肿胀和疼痛只是冰山一角。仔细观察足弓形态,若发现大脚趾向外侧偏移,第一跖趾关节处形成凸起,甚至出现皮肤增厚或溃疡,这些都是拇囊炎发出的预警。部分患者在穿窄鞋或长时间站立后,关节会出现灼烧感,这也是软组织炎症的典型表现。早期干预的关键在于识别这些细微变化,而非等到行走困难时才就医。

二、家庭护理的黄金72小时

急性发作期应遵循RICE原则:休息(Rest)减少负重,冰敷(Ice)每次15分钟间隔1小时,加压包扎(Compression)控制肿胀,抬高患肢(Elevation)促进血液回流。选择宽松鞋履至关重要,可临时使用分趾袜或硅胶趾套缓解挤压。非甾体抗炎药如布洛芬能暂时镇痛,但切忌长期依赖,以免掩盖病情进展。

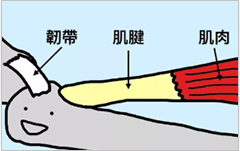

当自我护理无效时,专业干预需分阶段进行。物理治疗师会通过超声波疗法促进炎症吸收,定制足弓支撑垫分散跖趾关节压力。中重度患者可能需要佩戴夜间夹板,强制大脚趾回归中立位。对于保守治疗无效的严重畸形,微创手术成为终极解决方案,通过软组织松解或截骨术重建力学平衡,术后康复期需配合肌力训练。

四、预防复发的隐形战线

拇囊炎的本质是力学失衡的结果,预防需从源头着手。日常穿鞋遵循"2cm法则",即鞋头与最长脚趾间保留2厘米空间,避免尖头鞋与高跟鞋。体重管理同样关键,每增加1公斤体重,跖趾关节将承受3公斤额外压力。足部拉伸训练不可或缺,每天用毛巾辅助拉伸足底筋膜5分钟,增强软组织柔韧性。

拇囊炎绝非简单的"脚趾疼痛",而是足部生态系统失衡的警报。从识别早期症状到构建预防体系,每个环节都关乎行走自由的未来。当红肿刺痛再次来袭时,请记住:科学应对比忍耐更重要,而健康的双脚,永远值得被温柔以待。

90%拇外翻患者还关注以下问题

90%拇外翻患者还关注以下问题

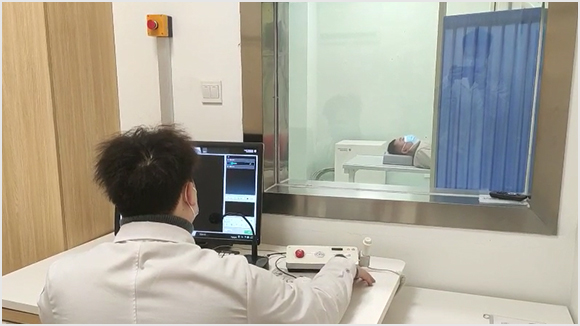

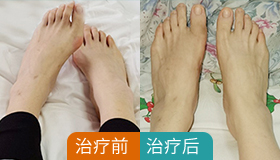

影像记录下她们矫形后的瞬间

影像记录下她们矫形后的瞬间

提供一个全方位的康复环境

提供一个全方位的康复环境